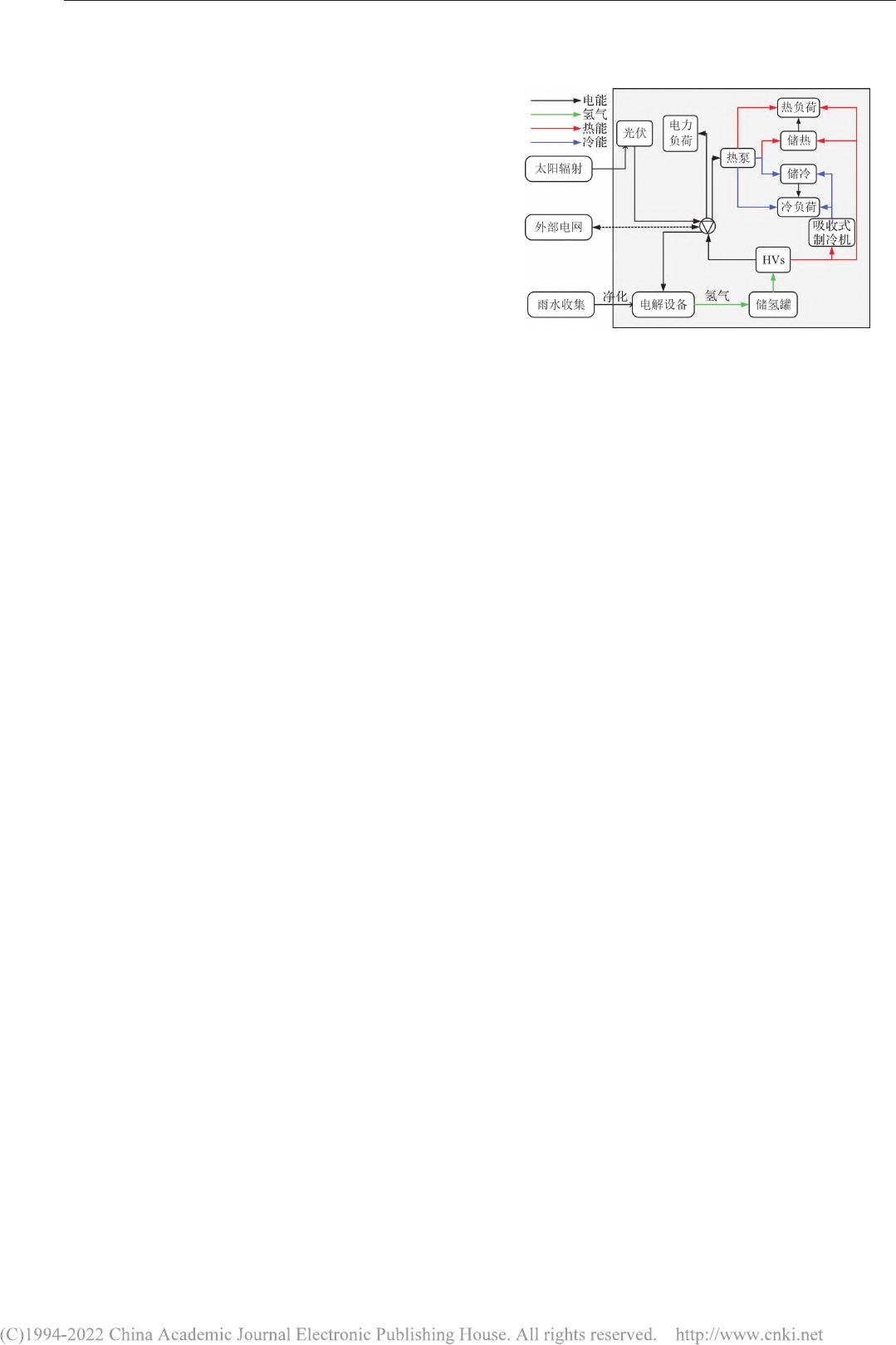

第54卷第3期2022年6月西安建筑科技大学学报(自然科学版)J.Xi'anUniv.ofArch.&Tech.(NaturalScienceEdition)Vol.54No.3Jun.2022收稿日期:2021-05-25修改稿日期:2022-05-20基金项目:河北省教育厅自然科学基金重点项目(ZD2020162)第一作者:高力强(1975—),男,博士,教授,主要从事建筑设计及其理论、太阳能建筑环境设计方面的研究.E-mail:365092617@qq.comDOI:10.15986∕j.1006-7930.2022.03.012含有氢能汽车和储能的新型光伏建筑能源系统建模高力强,费若雯,刘敏,邓冠中(石家庄铁道大学建筑与艺术学院,河北石家庄050043)摘要:针对近零能耗建筑和氢能汽车与储能技术的集成,提出了一种新型低碳光伏建筑综合能源系统数学模型.该系统以分布式光伏作为可再生电力来源,并含有电解-储氢和储冷储热系统.模型考虑建筑附属氢能汽车(HydrogenVehicles,HVs)向系统的供能过程,并针对汽车的行驶特性,利用蒙特卡洛方法建立汽车调度模型.最后生成了一个混合整数线性优化问题,并通过具体算例,分析了系统在三个典型日的电-热-冷调度结果.算例表明:HVs与建筑系统集成将有助于降低系统的交换功率,光伏装机量的提升与储能设备的应用则有助于降低系统碳排放量.关键词:近零能耗建筑;氢能汽车;储能;分布式光伏中图分类号:TU85,TK91文献标志码:A文章编号:1006-7930(2022)03-0414-09ModellingofanovelphotovoltaicsbuildingenergysystemconsideringhydrogenvehiclesandenergystorageGAOLiqiang,FEIRuowen,LIUMin,DENGGuanzhong(SchoolofArchitectureandArt,ShijiazhuangTiedaoUniversity,Shijiazhuang050043,China)Abstract:Inordertointegratehydrogenvehiclesandenergystoragetechnologywithnearly-zeroenergybuildings,anovelmathematicalmodeloflow-carbonphotovoltaicbuildingintegratedenergysystemwasproposed,whichusedphotovoltaicasrenewablepowersource,andcontainedelectrolysis-hydrogenstoragesystemandcool/heatstoragesystem.Inthemodel,hydrogenvehicles(HVs)attachedtobuildingswereincludedinthesystemenergyschedulingprocess.Accordingtothedrivingcharacteristicsofvehicles,thevehicleschedulingmodelwasestablishedthroughMonteCarlomethod.Finally,amixedintegerlinearoptimizationproblemwasgenerated,andthepower-heat-colddispatchingresultsofthreetypicaldayswereanalyzedthroughacasestudy.ThecasestudyshowsthattheintegrationofHVsandbuildingwillhelptoreducetheexchangepowerbetweenthebuildingandpublicgrid,andtheimprovementofphotovoltaicinstalledcapacityandtheapplicationofenergystoragesystemwillhelptoreducethetotalcarbonemissionofthesystem.Keywords:nearlyzero-energybuildings;hydrogenvehicles;energystorage;distributedphotovoltaic在社会用能体系中,建筑能耗在最终能源消耗中占据了极大比例[1].对于现有建筑而言,常规住宅建筑和办公建筑的一次能源年均消耗量分别达到150~400kW·h/m2和250~500kW·h/m2,远高于低能耗建筑标准的60~80kW·h/m2.就中国而言,2018年的建筑能耗达社会总能耗的37%[2],欧盟的建筑和交通能耗则占据社会总能耗的近60%[3].为了早日实现“碳中和”发展目标,有必要大力发展低碳建筑技术.中国于2015年公布了最新建筑节能发展目标,要求新建筑的能耗在2005年节能规范标准基础上降低30%,由此逐步过渡到低碳建筑[2].为了降低建筑系统碳排放,一般选择从建筑设计层面入手,通过对建筑选址、最佳朝向、建筑采光、窗墙比等因素进行优化,提高建筑的被动性节能性能,进而降低系统能耗[4-6].然而,建筑系统内部能源负荷种类众多,甚至存在波动的外部负荷(如电动汽车充电负荷等)[7],单纯通过被动式设计难以从根本上降低系统碳排放.因此,为了从源头上实现建筑系统的低碳化甚至零碳化,有必要在建筑系统内引入可再生能源(如风能和光伏),大力发展近零能耗建筑(nearlyzero-energy第3期高力强,等:含有氢能汽车和储能的新型光伏建筑能源系统建模building,nZEB),使建筑在一段时间内与外界能源网络交换的净能源量接近或等于零.目前,世界上一些主要经济体已经将建筑的近零能耗要求纳入立法,例如欧盟早在2010年便规定,2021年之后的建筑必须满足净零能耗要求[8].然而,光伏和风能天生具有间歇性和不稳定性,无法自动匹配建筑负荷波动.因此,有必要对可再生电力进行储存,以便在非高峰期消纳可再生电力,并在负荷高峰期释放,保证建筑具有可靠的能源供应,同时降低系统碳排放和运行成本.由于储能技术的发展和建筑负荷种类的多样,学者对低碳建筑内的各种储能方式(储电、储热、储氢)均做了大量研究.Gupta等[9]对牛津大学某社区内82所住宅的光伏-电池储能系统进行了在线控制研究,结果表明,蓄电池可以有效提高系统的用能效率并降低高峰时期的负荷压力.为了降低建筑用电成本和储能设备投资成本,并提高光伏消纳能力,Sharma等[10]针对净零能耗建筑提出了最优系统规划模型.Niu等[11]则针对建筑蓄热与电池储能的灵活性展开研究,提出一种基于外部输入的自回归模型以预测建筑热负荷需求,并建立以运行费用最小为目标的调度模型,算例表明,使用建筑蓄热和电池储能可以有效降低系统运行成本.Silverman等[12]则提出利用可再生能源和电解储氢系统为加利福尼亚1万户居民提供清洁电力和燃料,并分析了此方案的经济可行性.结果表明,可再生能源可以满足社区80%的电力负荷,且随着固体氧化物电池技术的发展,电解产氢的经济性将逐渐接近天然气.另一方面,随着电动汽车(ElectricalVehicles,EVs)的迅速推广,众多学者选择将EVs看作建筑系统潜在的重要分布式储能设备,并对此进行了广泛研究[13-15].一般地,EVs的停靠地点通常位于车主的工作地点或住宅附近,常接入建筑能源系统进行充电,而在负荷高峰时,EVs的蓄电池亦可放电为建筑供能(VehicletoBuilding,V2B)[14].然而,车载蓄电池的充电过程通常耗费数小时,远远高于传统燃油汽车.另外,EVs电池容量有限,V2B过程受到较大限制,在负荷高峰期无法持续为建筑供能,只能作为应急电源使用.相较于EVs,氢能汽车(HydrogenVehicles,HVs)以氢气为燃料,充能速度快,续航里程高、全程零排放,是更加绿色便捷的出行方式.并且,只要连接外界氢源,HVs便可源源不断产生电能和热量,而不受电池容量的限制.目前,HVs由于上述众多优点正受到广泛关注和研究.2020年12月,中国国务院发布《新时代的中国能源发展》白皮书[16],其中便提到,要加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备,促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展.当前,日本和韩国的相关企业已经推出了数款商用HVs,但由于当前商业加氢站数量远远低于商业充电站,限制了HVs的进一步发展,更重要的是,若氢气是由化石能源产生,则无法说明HVs的零排放特性.基于上述背景,有学者提出,利用与建筑集成的可再生能源电解制氢供HVs使用,同时将HVs作为分布式储能设备,在负荷高峰时段为建筑供能.早在1997年,Ulleberg等[17]就开始研究在挪威一个低能耗建筑中利用太阳能生产氢气的技术可能性.Bose等[18]建立了一个电-氢能源系统,利用可再生电能产生氢气,并结合季节性储氢技术为某建筑物供能.结果表明,利用储存的氢气,燃料电池可以长期为建筑物提供电能与热能需求.Cao[19]提出并验证了一种建筑能源系统设计策略,该系统由分布式可再生能源系统与电解储氢系统集合而成,可以利用建筑能源系统内富余的可再生能源产生氢气,供给HVs使用.虽然上述研究仅仅停留于理论层面,但从侧面进一步说明了新能源汽车的接入将对建筑能源系统的设计与优化产生重要影响.Robledo等[20]提出,HVs在停放时能够为所有安装集中光伏的电气化住宅提供电力,并达到净零能耗的目标.在此基础上,建立了一个由10户家庭和5台HVs组成的微电网模型,并对其进行了年度性能评估.在V2B过程中HVs设置了两种不同操作模式:负载跟踪和恒定功率输出.仿真结果表明,与无V2B运行的系统相比,HVs的两种运行方式均能提高住宅用电需求的实时匹配能力.总的来说,目前,国内外的研究大多集中在建筑能源系统与蓄电池或EVs的集成,对HVs-储氢系统与低碳建筑结合的相关研究依旧较少,且已有研究仅涉及可再生电力与产/储氢系统,未考虑建筑系统内其他异质能源需求(如冷热负荷等),使系统缺少一定灵活性.另外,已有研究中,HVs一般只作为分布式发电设备,未考虑其最基本的交通属性,使模型仅停留于理论层面,与实际应用之间仍存在差距.本文将HVs-电解储氢技术、储热设备、分布式光伏与办公建筑相结合,514西安建筑科技大学学报(自然科学版)第54卷建立了新型近零能耗建筑能源系统设计与优化模型.该系统利用建筑剩余可再生电能电解产生氢气并存储,供给HVs使用,保证了所用氢气的零碳性,且不会增加建筑系统与外部电网的额外负荷压力.在建筑的能源短缺时期,储氢系统释放氢气,利用HVs内的燃料电池进行发电产热,以弥补建筑的能源缺额,降低外网的购电成本,使建筑达到近零能耗状态.另外,利用蒙特卡洛方法对HVs的出行特性进行建模,使模型更具实际意义.最后,以中国北方某一办公建筑为案例,验证了所建模型的可靠性与准确性.1新型低碳光伏建筑系统框架新型零能耗建筑能源系统模型由集成建筑光伏、电解设备、储氢系统、热泵、吸收式制冷机、储热/冷系统组成,具体模型框架由图1所示.建筑系统中安装有集中式光伏,用于为建筑提供日常电力需求,当光伏发电量充沛时,剩余电力既可以用于电解水产生氢气储存于储氢罐中,为HVs提供日常能源,也可向外部电网出售以挣取利润.HVs的首要任务是提供出行服务,当HVs停靠于建筑附近时,可以利用车内燃料电池和储气罐中的氢气发电,供给建筑使用,减少从外部电网的购电量.同时,燃料电池发电时将放出热量,通过热交换设备,这些热量可以供给建筑内的热负荷使用,也可通过吸收式制冷机产生冷量,供给建筑冷负荷使用.当系统内光伏发电量充沛时,多余的电力也可以通过热泵转化为热能或冷能,满足建筑热/冷负荷.当系统内电/热/冷量充沛时,多余的能量可以通过储热/储冷设备储存,在热/冷负荷缺额时释放.总的来说,建筑系统为HVs提供了可再生氢气,降低了交通系统的碳排放量,对于HVs的普及具有重要意义.此外,储能系统的存在使得建筑系统内的可再生电力可以转化为多种能源形式(氢气、热能、冷能)进行储存,有助于进一步开发可再生能源的发电潜力,减少弃光量.最后,HVs在闲置时可以作为分布式发电设备为建筑提供能源,提高了系统的运行灵活性.且由于HVs所用的氢气为可再生电力产生,因此,HVs所产生能量(电能和热能)与光伏发电本质相同,均是零碳能源,有助于大大降低建筑系统内部的整体碳排放.当建筑系统内不含有HVs,电力缺额时期则需要向外部电网购电或者进行需求侧调控,在可再生能源发电量较低甚至没有可再生能源时,则必须向外部电网购电,此时,建筑用能将产生较大碳排放.图1含有氢能汽车和储能系统的新型低碳光伏建筑能源系统框架示意图Fig.1Schematicdiagramofanewlow-carbonphotovoltaicbuildingenergysystemwithhydrogencarsandenergystoragesystems2新型低碳光伏建筑系统数学模型2.1目标函数模型的优化目标是最小化系统的运行成本,包括在整个调度时间段内的弃光成本、购电成本与售电收入的差值.模型的目标函数如式(1)所示.C=∑d,tVOLP×Pcd,t+cimpt×pimpd,t+cexp×Pexpd,t(1)式中:VOLP表示单位弃光成本;Pcd,t表示t时刻弃光量;cimpt和cexp分别表示购电与售电价格;Pimpd,t和Pexpd,t分别表示系统在t时刻的购电和售电量.2.2设备建模2.2.1光伏模型建筑系统中的光伏安装于建筑外墙和楼顶,通过光伏逆变器供给建筑电负荷使用或者进行转换为其他形式能源进行储存.光伏发电模型由下式给出.Pcd,t+Psd,t=W×Rd,t×η(2)式中:Psd,t表示t时刻的光伏发电并网量;W表示光伏装机容量,Rd,t表示t时刻的峰值辐射比,η表示光伏发电转化效率.2.2.2热泵模型热泵可以从自然界获取低位热能,经过电能做功为系统提供高位热能.常见的地源热泵便可以利用地源热能产生热能和冷能,供给建筑楼宇系统使用,提高能源利用率的同时降低系统能耗.以地源热泵为例,其产能过程如式(3)、(4)、(5)表示.614第3期高力强,等:含有氢能汽车和储能的新型光伏建筑能源系统建模Hhpd,t=Php,hd,t×ηhp,h(3)Chpd,t=Php,cd,t×ηhp,c(4)0≤Php,hd,t+Php,cd,t≤Caphp(5)式中:Hhpd,t和Chpd,t分别表示热泵产热量和产冷量;Php,hd,t和Php,cd,t分别表示热泵产热产冷对应的耗电量;hhp,h和hhp,c分别表示热泵产热产冷能效;Caphp表示热泵额定功率.2.2.3电解池模型目前,利用可再生电力电解水产生氢气的技术已经较为成熟,常见的电解设备包括碱性电解池,固体氧化物电解池,质子交换膜电解池等,其中质子交换膜电解池由于电解效率高,体积小、质量轻、结构紧凑,且电解温度较低,适用于小规模电解场景.电解过程的能量转化过程由下式表示.mH2d,t=Ped,t×ηeHH2(6)ued,t×Pe,min≤Ped,t≤ued,t×Pe,max(7)式中:mH2d,t表示电解池在t时刻产生的氢气质量;Ped,t表示t时刻的电解功率;ηe表示电解效率;HH2表示氢气单位质量热能;Pe,max和Pe,min分别表示电解功率最大最小值;ued,t为二进制变量,表示t时刻电解池状态,取1时代表处于电解状态.2.2.4HVs调度模型下面将基于汽车行驶特行,利用蒙特卡洛方法构建HVs模型.根据新加坡某项出行信息统计数据[21],汽车每日出行距离近乎符合正态分布,日出行平均距离为55km,标准差为10km.另一篇文献中,作者对某充电站一天内约三万辆电动汽车出行时间进行统计[22],发现汽车每日出发时间和返程时间近似符合正态分布,出行时间平均值为上午9∶00,返程时间为下午18∶00,标准差为1.5h.综合以上信息,本文假定每辆汽车每日外出行驶两次,外出时间和外出距离均符合正态分布,二者概率密度分布参数如表1所示.表1出行时间与出行里程概率分布参数Tab.1Theprobabilitydistributionparametersoftraveltimeandtravelmileage参数时间参数第一次出行第二次出行路程参数μ9:0018:0027.5kmσ21.5h1.5h5km基于以上参数,可通过蒙特卡洛方法得到汽车的外出时间和距离数据.汽车出行距离和出行时间概率分布分别由式(8)和(9)给出.fD(x)=12πσDexp-(x-μD)22σ2Dæèçöø÷(8)fT(x)=12πσTexp-(x-μT)22σ2Tæèçöø÷(9)式中:σD和σT分别为汽车外出距离和外出时间标准差,μD和μT分别为汽车外出距离和外出时间的均值.汽车到达时的含氢量由出发时初始含氢量与行程耗氢量作差得到,下一次行程开始时的汽车含氢量需要上满足下一次行程的耗能需求,并在行程中不低于汽车最小含氢量,若无法满足,则汽车需要提前加氢.在行程时间之外,假定HVs停放于建筑附属停车场内,并通过智能设备与储氢罐和楼宇电力系统相连接,能量管理系统可以通过智能设备对HVs的充放能行为进行调控.另外,为了保证第二天的正常出行,要求当天结束时的汽车含氢量等于汽车初始含氢量.具体约束见式(10)~(14).SOCi,d,tnarr=SOCi,d,tndpp-dn/DR∀tnanr∈Γnout,∀tndep∈Γnout(10)SOCi,d,tndep≥dn/DR+SOCmin∀tntep∈Γnout(11)SOCi,d,t=SOCi,d,t-1+fH2i,d,t×Δt-αPi,d,t+γudichari,d,t×ΔtHmax,∀t∈T\∑n(Γnout\tnarr)(12)SOCi,d,t=SOCi,ini+PH2i,d,t×Δt-(αPi,d,t+γudischari,d,t)×ΔtHmax,t=tstart∈T(13)SOCi,d,tfinal=SOCi,d,tini(14)式中:SOCi,d,t被定义为第i辆汽车储氢罐在t时刻的剩余氢气比例;SOCi,d,tnarr和SOCi,d,tndpp分别表示第i辆汽车在第n次到达和离开时的含氢状态;为了保证电池正常使用,本文将汽车储氢罐的最低含氢状态SOCmin设置为5%;dn为第n次出行距离;DR表示汽车最大续航里程数;fH2i,d,t表示加氢量;Pi,d,t表示放电功率;α和γ分别为汽车放电参数;T表示所有时间集合,Γnout表示汽车第n次外出时间集合,tnarr表示汽车第n次行程到达时间.0≤fH2i,d,t≤uchari,d,tHmax∀t∈T\∑n(Γnout\tnarr)(15)714西安建筑科技大学学报(自然科学版)第54卷0≤Pi,d,t≤udischari,d,tPRate∀t∈T\∑n(Γnout\tnarr)(16)uchari,d,t+udischari,d,t≤1∀t∈T\∑n(Γnout\tnarr)(17)式(15)~(17)对电动汽车充放电功率进行约束.式中:Hmax表示汽车最大含氢量;PRate表示电池最大充放电功率,uchari,d,t和udischari,d,t为二进制变量,分别表示汽车充氢和放电状态.HV放电同时会产生热量,本文假设释放的热量与放电功率之间呈线性关系,则由HV提供的热能与冷能由下式表示.HHV,hd,t+HHV,cd,t≤κ×∑iPi,d,t(18)CHVd,t=HHV,cd,t×ηa(19)式中,HHV,hd,t表示为建筑提供的热能;HHV,cd,t表示为吸收式制冷机提供的热能;κ表示HV产热量与发电量的比值;CHVd,t表示HV联合吸收式制冷机释放的冷能;ηa表示吸收式制冷机产冷效率.2.2.5储能系统模型本模型中含有三类储能系统,分别是储氢系统、储热系统和储冷系统,其中,储氢系统任何时间都处于运行状态,储热系统和储冷系统在无热负荷和冷负荷时分别处于关闭状态.下面将给出三类储能系统的运行模型.储氢罐内t时刻的氢气含量由前一时刻氢气含量、当前时刻的产氢量和汽车加氢量决定,且氢气含量限制在特定区间,为了保证储氢罐的正常使用,每日开始时刻和结束时刻的氢气含量相同.具体约束条件由式(20)~(22)给出.TKd,t=TKd,t-1+mH2d,t-∑ifH2i,d,t(20)TKmin≤TKd,t≤TKmax(21)TKd,tini=TKd,tfinal(22)式中:TKd,t表示t时刻储氢量;TKmax和TKmin分别表示储氢量的上下限.储热系统与储冷系统的建模思路相同,此处仅以储热系统为例进行说明,储冷系统同理.与储氢系统相似,t时刻的储热量与前一时刻储热量、当前时刻耗热量与进热量相关,且每日开始与结束时刻的储热量相同.系统每个时刻的进热量与出热量均限制在一定范围内.储热系统与储冷系统的数学模型由式(23)~(28)表示.Srd,t=Srd,t-1+Er,ind,t-Er,outd,t(23)Srd,tini=Srd,tfinal(24)ur,ind,t×Er,in,mind,t≤Er,ind,t≤ur,ind,t×Er,in,maxd,t(25)ur,oud,t×Er,out,mind,t≤Er,outd,t≤ur,outd,t×Er,out,maxd,t(26)Sr,mind,t≤Srd,t≤Sr,maxd,t(27)ur,ind,t+ur,outd,t≤1(28)式中:索引r表示能源类型,包括热能与冷能;Srd,t表示t时刻储能容量;Er,ind,t和Er,outd,t分别表示系统t时刻进能量和出能量;ur,ind,t和ur,outd,t为二进制变量,分别表示t时刻储能系统进能和出能状态;Er,in,maxd,t和Er,in,mind,t分别表示进能功率上下限,Er,out,maxd,t和Er,out,mind,t分别表示出能功率上下限;Sr,maxd,t和Sr,mind,t分别表示储能容量上下限.2.2.6能量平衡约束建筑能源系统中,每个时刻各类能源的产生与消耗应处于平衡状态.式(29)-(31)所示分别为电能、热能和冷能平衡约束.Psd,t+∑iPi,d,t+Pgridd,t=Php,hd,t+Php,cd,t+Ped,t+Ploadd,t(29)Hhpd,t+HHV,hd,t+EH,outd,t=EH,ind,t+Hloadd,t(30)Chpd,t+CHVd,t+EC,outd,t=Cloadd,t+EC,ind,t(31)3算例分析3.1算例系统参数以中国北方某一公共办公建筑为例,说明所建立模型的可靠性与准确性.利用该建筑一年内的能源负荷数据,通过聚类方法得到该建筑过渡季典型日、夏季典型日和冬季典型日的电、热、冷负荷信息及光伏出力情况,如图2所示.814第3期高力强,等:含有氢能汽车和储能的新型光伏建筑能源系统建模图2各季节光伏出力及各类负荷大小Fig.2SeasonalPVoutputandload算例中系统购电成本采取分时电价,分为峰期、平期和谷期三类.另一方面,建筑向外网输送的电能具有较大的随机性和波动性,且长时间大功率的电能输出会对外网的稳定性造成不利影响,因此本算例中设置建筑的外售电力价格低于购电价格,以限制建筑向外的售电量.具体价格信息由表2所示.表2分时电价与售电价格Tab.2TOUtariffandsellingprice电价信息价格峰期0.89购电价格/元·kW·h-1平期0.6谷期0.35售电价格/元·kW·h-10.1本算例中假设该建筑附属有20辆氢能汽车,汽车停靠在建筑附近停车场时,通过智能设备连接加氢站、建筑电力母线和热交换器,供建筑系统控制中心调控.氢能汽车使用质子交换膜燃料电池提供动力,车载储氢罐容量为5kg,连接电力母线时,最高输出功率为20kW.假设汽车的出行模式分为“夜间出行”和“白天出行”两种,前者白天停靠于建筑附近,后者夜间停靠于建筑附近,本算例中设置两种出行模式的汽车各有10辆,行程时刻与行程距离均呈正态分布,利用蒙特卡洛方法得出两种模式的出行时间与出行距离的频率分布信息如图3所示.3.2算例结果分析3.2.1能量调度结果如图3所示为不同典型日内,建筑系统电-氢调度结果.由图可知,在夜间,由于光伏无法发电,除了利用HVs贡献较少电能,系统主要通过从外网购买电力满足建筑电负荷.当凌晨出现太阳辐射,光伏系统逐渐并网发电,发电功率随太阳辐射增加而增加,在午间达到顶峰.随着光伏发电量的增加,富余的可再生电力将通过电解池和HP转化为其他形式的能源并储存,无法消纳的光伏电力则向外网输送.傍晚,太阳辐射逐渐降低,停靠于建筑附近的HVs开始并网发电,并贡献了较为可观的电能.随后,系统继续从外网购电,以满足各用能负荷.对比三个典型日的调度结果,可以发现,夏季由于太阳辐射强烈,在日间产生较多剩余可再生发电量,通过储能设备储存后可以满足夜间负荷使用,因此,夏季的购电量基本为0,且向外网输送电量较高.图3不同典型日系统电-氢调度结果Fig.3Power-hydrogenschedulingresultsofdifferenttypicaldailysystems图4所示为夏季和冬季典型日,冷能和热能的调度结果示意图.由图可知,夏冬两季的冷/热能调度结果具有相似特征.以夏季为例,在夜间由于电能缺乏,夜间的冷负荷主要由储冷罐中日前914西安建筑科技大学学报(自然科学版)第54卷储存的冷能提供,直至出现太阳辐射,光伏开始并网发电,此时储冷罐的储冷量已达到较低水平,系统开始利用HP产冷,并迅速以额定功率运行,在满足当前时刻冷负荷的基础上,将剩余光伏发电量转化为冷能输送至储冷系统存储,对应的系统储冷量迅速上升.傍晚时分,太阳辐射逐渐降低,午间储存的冷量开始释放,同时,HVs并网发电所产生的废热,通过热交换器和吸收式制冷机后转化为冷能提供给冷负荷.到了夜间,储冷系统的储量已经达到较低水平,为了满足第二日正常使用,HP启动制冷,为储冷系统补充冷能.图4夏季冬季典型日冷热调度结果Fig.4Coldandhotschedulingresultsoftypicaldaysinsummerandwinter3.2.2V2B对于系统交换功率的影响对于电网而言,分布式能源系统不属于电网系统调度的一部分,其向电网输送的电能具有随机性和波动性的特点,会对电网稳定性产生一定的影响.另外,为了保证建筑的近零能耗特性,应减少从电网外购的电力.因此,对于低碳建筑能源系统而言,应尽力减小与电网之间的交换功率,或将交换功率保持在一定的范围内,避免较大波动性.图5对比了V2B的存在与否对于系统交换功率的影响.由图可知,当HVs不参与建筑系统供能过程,午间充沛的光伏发电量将无法通过电解-储氢系统消纳,只能向外网输送,且夜间无法利用HVs发电,只能从外网购电满足系统负荷,进而产生较大幅值的交换功率,甚至达到输出功率上限,且波动性较强.当HVs参与V2B,系统内交换功率幅值和波动性明显降低,只在夏季少数时刻会出现较高的输出功率,但仍未达到上限值.由此可见,将HVs与低碳建筑系统进行集成,不仅有助于降低建筑自身的购电量,也有利于外部电力系统的运行稳定性.图5三个典型日内的系统交换功率Fig.5Systemexchangepowerforthreetypicaldays3.2.3光伏安装容量对于建筑能耗的影响可再生能源的装机容量对于系统的能耗具有重要影响,表3所示为不同光伏装机容量情景下,系统的电能调度结果.表3不同光伏装机容量下,系统电能调度结果Tab.3ThesystemelectricschedulingresultsunderdifferentPVinstalledcapacity光伏装机容量/kW年总购电量/(kW·h)年总售电量/(kW·h)年净购电量/(kW·h)汽车年发电量/(kW·h)600432.45336.030162426.4232160.9473800264.0185123.5918140.4266281.66321000120.4839291.3478-170.864392.1427如表可知,随着光伏装机容量的升高,年总购电量逐渐下降,而年总售电量逐渐提升,且向外输送功率的最大值将逐渐达到系统交换功率限定值300kW.另外,当光伏装机量达到1000kW时,系统年净购电量开始变为负值,即建筑真正达到零能耗状态.也即,对于一个近零能耗建筑而言,在一定范围内,可再生能源装机容量越高,系统的净能耗越低.当然,本文未考虑光伏的装机成本,实际上,随着光伏装机容量的提升,系统边际成本也逐渐增加,当投资边际成本等于系统购电边际成本时,系统的总成本将达到最低.随着光伏技术的逐渐发展,光伏的单位投资成本正逐渐下降,通过集成光伏+储能技术使得建筑系统达到零能耗状态已经成为可能.3.2.4储能设备对运行结果的影响在800kW光伏装机容量情景下,存在不同的储能设备时,系统年运行成本与年碳排放量的变化024第3期高力强,等:含有氢能汽车和储能的新型光伏建筑能源系统建模由表4所示,二者均与建筑系统年购电量与售电量有关.计算碳排放量时,本文考虑输电系统中的损耗为0.135,当地碳排放强度为0.66kg/kW·h[23].由图8可知,当系统内缺少储热或储冷系统,均会造成碳排放量和运行成本的增加,且相比于缺少储热设备,系统中缺少储冷设备时将产生更多碳排放.表4不同储能情景下,系统年运行成本与年碳排放量Tab.4Theannualoperatingcostandannualcarbonemissionofthesysteminthepresenceofdifferentenergystorageequipment储能情景运行成本/万元排碳量/t储冷+储热6.1467.96无储冷6.7588.94无储热7.1480.97均无8.2496.35表5不同储能情景下,系统对外交换功率最值Tab.5Themaximumexchangepowerofthesystemunderdifferentenergystoragescenarios情景交换功率最值/kW购电售电冬季无储热18542有储热14814.4夏季无储冷28.4300有储冷0247.56由表5可知,当缺少储冷设备,夏季日间充沛的光伏发电量无法被系统充分消纳,虽然可以向外网输送,但是由于系统与外网之间存在交换功率限制,导致夏季将产生更多弃光量,并且,当太阳辐射降低甚至为0,缺少储冷设备使得系统需要向外网购买电力,利用HP产生冷能,因此缺少储冷设备将产生更大的碳排放量.另一方面,当缺少储热设备时,冬季辐射高峰期的电能无法储存,同样导致辐射不足时购电量的增加.而不同于夏季,冬季太阳辐射时间短、辐射强度低,因此在电价非谷期将产生较大购电量,导致冬季缺少储热设备时,运行成本的增加.由此可知,储热储冷系统的存在可以更大程度消纳可再生能源,进而提高系统低碳性能,且有助于降低系统运行成本.5结论为了实现“碳中和”目标,必须大力发展近零能耗建筑与新能源汽车技术.其中,HVs由于续航里程长、全程零排放而受到广泛关注,且HVs停靠于建筑附近时,可以作为分布式发电设备为建筑系统供能.本文针对HVs与零能耗建筑的集成,构建了一个考虑光伏发电和储能设备的新型建筑能源系统模型,当HVs停靠于建筑附近时可被系统调度用于发电供热.考虑到汽车运行特性,本文构建了基于蒙特卡洛方法的HV调度模型.算例分析中,通过聚类算法得到一年内过渡季、夏季和冬季三个典型日的电-热-冷负荷数据,并利用GAMS/CPLEX平台进行求解,得到以下结论:(1)当系统内存在剩余光伏发电量时,利用电解设备和HP,将剩余可再生电力转化为氢气和热能/冷能进行储存,可以达到削峰填谷的目的,并有助于降低外部电网压力;(2)利用停靠在建筑附近的HVs为系统供电供热,可以缓解系统供能压力.另外,HVs向建筑供能的同时有助于及时释放储氢罐内的氢气,使午间充沛的可再生电力可以通过电解-储氢设备进行消纳存储,有助于降低建筑系统与外网的交换功率;(3)建筑系统的年净购电量随着光伏装机容量的提升而逐渐下降,并在某一装机容量情境下达到0,实现真正的零能耗状态.在均衡成本与能耗的前提下,应尽量提高系统的可再生电力装机水平,以实现系统的净零能耗;(4)在建筑中含有集中光伏时,配备储热储冷设备有利于消纳光伏发电量,减少系统与外网的交换功率,同时降低运行成本与碳排放量.总而言之,随着HVs技术的逐渐发展与普及,HVs与近零能耗建筑之间耦合将有助于进一步降低建筑能耗与交通能耗,对于早日实现“碳中和”发展目标具有重要意义.参考文献References[1]王宇,李婉,何发龙.绿色公共建筑运行能耗特征分析及能效评估[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2017,49(4):565-572.WANGYu,LIWan,HEFalong.Operationenergyconsumptioncharacteristicsanalysisandenergyeffi-ciencyevaluationofgreenpublicbuilding[J].J.ofXi'anUniv.ofArch.&Tech.(NaturalScienceEdition),2017(4):565-572.[2]徐伟.中国近零能耗建筑研究和实践[J].科技导报,2017(10):40-45.XUWei.NearlyzeroenergybuildingresearchanddevelopmentinChina[J].Science&TechnologyRe-view.2017(10):40-45.[3]CAOS.ComparisonoftheenergyandenvironmentalimpactbyintegratingaH2vehicleandanelectricvehi-cleintoazero-energybuilding[J].EnergyConversionandManagement,2016,123:153-173.[4]张兴惠,马质聪,高晨晖,等.山西农村住宅建筑能耗分析及节能改造策略[J].西安建筑科技大学学报124西安建筑科技大学学报(自然科学版)第54卷(自然科学版),2020,52(5):667-673.ZHANGXinghui,MAZhicong,GAOChenhui,etal.AnalysisonenergyconsumptionofruralresidentialbuildingsinShanxi[J].J.ofXi'anUniv.ofArch.&Tech.,2020,52(05):667-673.[5]王登甲,刘艳峰,刘加平.间歇采暖太阳能建筑设计及运行优化研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2012,44(5):720-725.WANGDengjia,LIUYanfeng,LIUJiaping.Studyonthedesignandoperationoptimizationofintermittentsolarheatingbuilding[J].J.ofXi'anUniv.ofArch.&Tech(NaturalScienceEdition).,2012,44(5):720-725.[6]李金平,王兆福,王航,等.严寒地区主被动太阳能协同采暖室内舒适度研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2019,51(4):584-590.LIJinping,WANGZhaofu,WANGHang,etal.Re-searchonindoorcomfortofactiveandpassivesolarco-operativeheatingincoldTibetanregion[J].J.ofXi'anUniv.ofArch.&Tech.(NaturalScienceEdition),2019,51(4):584-590.[7]任文诗,高红均,刘友波,等.智能建筑群电能日前优化共享[J].电网技术,2019,43(7):2568-2577.RENWenshi,GAOHongjun,LIUYoubo,etal.Op-timalday-aheadelectricityschedulingandsharingforsmartbuildingcluster[J].PowerSystemTechnology,2019,43(7):2568-2577.[8]FILEI,DECISIONC.Counciloftheeuropeanunion[J].BrusselsEuropeanCouncil,2010,42(3):898-900.[9]GUPTAR,BRUCE-KONUAHA,HOWARDA,etal.Achievingenergyresiliencethroughsmartstorageofsolarelectricityatdwellingandcommunitylevel[J].Energy,2019,195:1-15.[10]SHARMAV,HAQUEMH,AZIZSMJRE.En-ergycostminimizationfornetzeroenergyhomesthroughoptimalsizingofbatterystoragesystem.2019,141:278-286.[11]NIUJ,TIANZ,LUY,etal.Flexibledispatchofabuildingenergysystemusingbuildingthermalstorageandbatteryenergystorage[J].AppliedEnergy,2019,243:274-287.[12]SILVERMANRE,FLORESRJ,BROUWERJ.En-ergyandeconomicassessmentofdistributedrenewablegasandelectricitygenerationinasmalldisadvantagedurbancommunity-ScienceDirect[J].AppliedEnergy,2020,280:115974.[13]MUNKHAMMARJ,GRAHNP,WIDÉNJ.Quanti-fyingself-consumptionofon-sitephotovoltaicpowergenerationinhouseholdswithelectricvehiclehomecharging[J].SolarEnergy,2013,97:208-216.[14]MUNKHAMMARJ,BISHOPJD,SARRALDEJJ,etal.Householdelectricityuse,electricvehiclehome-charginganddistributedphotovoltaicpowerproductioninthecityofWestminster[J].EnergyandBuildings,2015,86:439-448.[15]HAIDARAM,MUTTAQIKM,SUTANTOD.Technicalchallengesforelectricpowerindustriesduetogrid-integratedelectricvehiclesinlowvoltagedistri-butions:Areview[J].EnergyConversionandMan-agement,2014,86:689-700.[16]中华人民共和国国务院新闻办公室.《新时代的中国能源发展》白皮书[R/OL].(2020-12-21)[2021-04-22].http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/21/content_5571916.htm.TheStateCouncilInformationOfficeofthePeople'sRepublicofChina.WhitepaperonChina'senergyde-velopmentinthenewera[R/OL].(2020-12-21)[2021-04-22].http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/21/content_5571916.htm.[17]UllebergØ,MørnerS.TRNSYSsimulationmodelsforsolar-hydrogensystems[J].Solarenergy,1997,59(4/6):271-279.[18]BOSET,AGBOSSOUK,KOLHEM,etal.Casestudy-stand-aloneenergysystemsbasedonhydrogenproduction[J].InternationalEnergyAgency,2003:1-9.[19]CAOS,ALANNEK.Technicalfeasibilityofahybridon-siteH2andrenewableenergysystemforazero-en-ergybuildingwithaH2vehicle[J].AppliedEnergy,2015,158:568-583.[20]ROBLEDOCB,OLDENBROEKV,ABBRUZZESEF,etal.Integratingahydrogenfuelcellelectricvehi-clewithvehicle-to-gridtechnology,photovoltaicpowerandaresidentialbuilding[J].AppliedEnergy,2018,215:615-629.[21]KUMARKN,SIVANEASANB,CHEAHPH,etal.V2GCapacityEstimationUsingDynamicEVScheduling[J].IEEETransactionsonSmartGrid,2014,5(2):1051-1060.[22]MOHAMEDA,SALEHIV,MAT,etal.Real-timeenergymanagementalgorithmforplug-inhybridelec-tricvehiclechargingparksinvolvingsustainableenergy[J].IEEETransactionsonSustainableEnergy,2014,5(2):577-586.[23]HAMERSMAPJ,ROSMALENJV,MICHELSJ,etal.Effectofhydrogenadditionontherouteprefer-enceinnaturalgasflowinregular,horizontalT-junc-tions[J].InternationalJournalofHydrogenEnergy,2007,32(14):3059-3065.(编辑吴海西沈波)224

VIP

VIP VIP

VIP VIP

VIP VIP

VIP VIP

VIP VIP

VIP VIP

VIP VIP

VIP VIP

VIP VIP

VIP